期刊简介

《林业科学研究》是由中国林业科学研究院主办的营林科学综合性学术刊物。主要任务是及时反映以中国林科院为主的营林科学最新研究成果、学术论文和研究报告、科技动态和信息等,促进国内外学术交流,开展学术讨论,繁荣林业科学,更好地为我国林业建设服务。主要内容有:林木种子、育苗造林、森林植物、林木遗传育种、树木生理生化、森林昆虫、资源昆虫、森林病理、林木微生物、森林鸟兽、森林土壤、森林生态、森林经营、森林经理、林业遥感、林业生物技术及其它新技术、新方法,并增加林业发展战略、学科发展趋势、技术政策和策略等,适于林业及相关学科的科技人员、院校师生、领导和管理人员、基层林业职工等阅读。

《林业科学研究》2002年荣获第二届国家期刊奖提名奖和国家林业局首届林业科技期刊优秀一等奖。连续被列为中国自然科学核心期刊,入选了中国科学技术期刊文摘CSTA数据库(英文版),入编了清华大学...

磷是植物生长过程中所必需的矿质营养元素,在植物生长发育过程起重要作用。尽管大多数土壤具有足够的总磷储量,但土壤中的有机磷与无机磷大多表现出了低溶解度和低有效性,导致土壤可利用磷含量极低。植物根系分泌物是土壤界面能量、物质和信息传递的重要媒介,可以直接活化土壤无效态磷,也可以通过招募根际微生物间接提高土壤磷的生物有效性。本文结合国内外已有研究,阐明不同根系分泌物提高土壤磷有效性的潜在作用机制,论述根系分泌物如何招募根际微生物促进土壤磷活化,并对未来研究方向进行展望。以期为解析植物磷高效利用机理和培育磷高效利用品种提供理论基础。

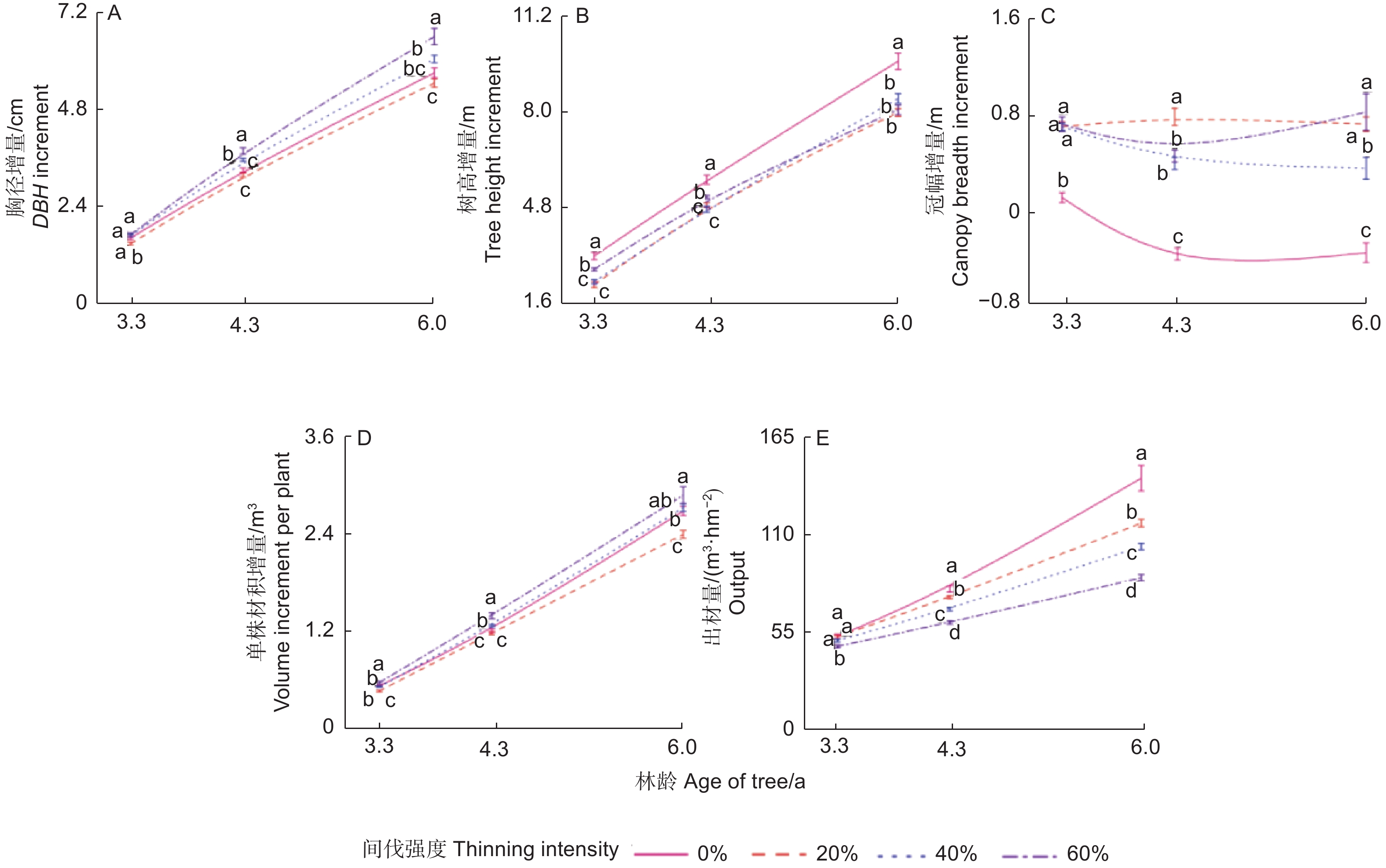

虽然用材林轮伐期研究长期受到国内外众多学者的关注,但有关轮伐期的内涵、轮伐期确定的标准、轮伐期模型选择以及相关变量对轮伐期的影响等方面,依然是众说纷纭,无法为构建用材林提质增效培育模式提供坚实的理论基础。本文通过梳理国内外有关轮伐期确定方面的研究成果,并以我国杉木用材林试验数据作为支撑,意在展示不同轮伐期确定准则、方法和相关影响因素对轮伐期确定的作用机理和过程,并对未来轮伐期的研究方向进行了展望。

期刊信息

刊名:林业科学研究 Forest Research

主编:张守攻

主办:中国林业科学研究院

地址:北京万寿山后中国林科院

电话:010-62889680;62889702

E-mail:lykxyj@caf.ac.cn

国际标准刊号:ISSN 1001-1498

国内统一刊号:CN 11-1221/S

邮发代号:80-717

[摘要]

[摘要] [HTML全文]

[HTML全文] [PDF 2369KB]

[PDF 2369KB] 作者投稿

作者投稿 作者查稿

作者查稿 专家审稿

专家审稿 编辑办公

编辑办公

Email alert

Email alert RSS

RSS